En 1943, au cœur de la Belgique occupée, le Réseau Socrate se forme pour résister à l’imposition du Service du Travail Obligatoire (STO) par les nazis. Face à la pression croissante de l’occupant, ce réseau clandestin développe des stratégies audacieuses pour soutenir les travailleurs réfractaires au STO. La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) y joue un rôle central, mobilisant ses membres pour aider et dissuader les jeunes travailleurs de partir en Allemagne. Éclairage sur cette page encore trop méconnue de l’histoire.

En 1943, au cœur de la Belgique occupée, le Réseau Socrate se forme pour résister à l’imposition du Service du Travail Obligatoire (STO) par les nazis. Face à la pression croissante de l’occupant, ce réseau clandestin développe des stratégies audacieuses pour soutenir les travailleurs réfractaires au STO. La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) y joue un rôle central, mobilisant ses membres pour aider et dissuader les jeunes travailleurs de partir en Allemagne. Éclairage sur cette page encore trop méconnue de l’histoire.

Par Luc MICHEL, Professeur de Chirurgie émérite UCL

Le Réseau Socrate se constitue en 1943 dans le sillage de l’imposition en 1942 du Service du Travail Obligatoire (STO) en Belgique occupée. La situation géopolitique, marquée par les débarquements alliés en Afrique du Nord en novembre 1942 et la victoire à Stalingrad en février 1943, bouleverse l’équilibre de la guerre et augmente la pression de l’occupant pour puiser dans le vivier belge de main-d’œuvre spécialisée. Pour ce faire, les autorités nazies, en difficulté sur le front de l’Est, recrutent de nombreux auxiliaires belges pour traquer les réfractaires au STO, notamment via la création de la sinistre «Hilfsfeldgendarmerie» (Gendarmerie auxiliaire de campagne). Certains travailleurs et travailleuses1 réfractaires se joignent alors aux mouvements de Résistance comme le Front de l’Indépendance (F.I.) qui échoue cependant à unifier toute la résistance belge. C’est dans ce contexte que le Réseau Socrate, opérant dans une clandestinité absolue, développe une aide coordonnée aux travailleurs réfractaires, contribuant à la politique de ralentissement de l’effort de guerre nazi, la Go Slow Policy2.

Étonnamment, la saga du Réseau demeure largement méconnue après-guerre, avec seulement des mentions éparses dans la littérature historique. Ce silence est renforcé par l’extrême discrétion maintenue autour d’un secret bancaire qui profita à nombre d’investisseurs «patriotes de la onzième heure», en réalité des collaborateurs économiques de l’occupant de 1940 à 1943 (voir la section «Montage financier du réseau Socrate» ci-dessous).

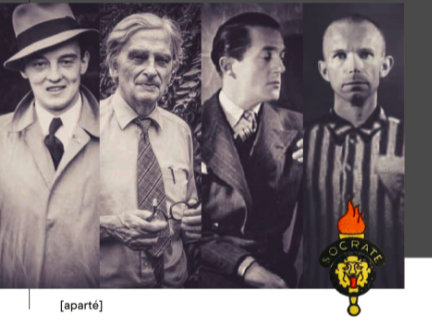

Le casting du théâtre des ombres

Le nom de code «Socrate» est choisi à Londres où les services britanniques du SOE (Special Operation Executive) aiment associer les agents secrets à des figures historiques, mythologiques ou de la dramaturgie classique. Le SOE est considéré par le traditionnel Intelligence Service comme l’armée privée de Churchill, qui veut dynamiter le Continent européen par des actions de sabotages tous azimuts («Put Europe ablaze», «Embraser l’Europe»). Le recours aux codes de missions et alias des acteurs clandestins servent à dérouter les services de contre-espionnage et à les cloisonner pour éviter les fuites et les manipulations internes.

Le choix de Socrate, philosophe discret et sans écrits, reflète l’approche clandestine du Réseau, notamment celle de Raymond Scheyven, alias Socrate, qui, après la guerre, laissera, lui aussi, peu de traces écrites de ses activités de résistance. D’autres noms de code tels que Claudius, Tybalt ou Hector sont attribués à des membres londoniens à la base du Réseau.

Le montage politique du réseau Socrate

La résistance contre le STO en Belgique prend une ampleur particulière en raison du souvenir des déportations de 1914-1918 et de l’horreur du travail forcé nazi. Quant au gouvernement belge à Londres, dirigé par Hubert Pierlot, il est préoccupé par les risques de brigandage par les réfractaires, et ignore que la JOC prend, depuis début 1942, de gros risques pour aider et dissuader les jeunes travailleurs de partir en Allemagne. Cependant, l’aide reste limitée en raison du manque de ressources et de coordination. La situation change en 1943 avec l’arrivée de William Ugeux à Londres, qui devient un acteur clé dans la mise en place de la Go Slow Policy belge. Il collabore avec le SOE et le PWE3 (Political Warfare Executive) pour orchestrer des actions de sabotage économique, tout en renforçant les structures d’aide aux réfractaires au STO par la mission Claudius-Tybalt. Les trois contacts principaux de cette mission sur le terrain sont le banquier Raymond Scheyven, le président de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) Victor Michel et le cryptocommuniste Fernand Demany, secrétaire général du F.I. (Front de l’Indépendance), bien qu’à ce stade ceux-ci ne se connaissent pas.

La JOC offrira à Socrate une alternative efficace grâce au maillage du pays depuis les années 1930 par le mouvement jociste qui comporte plus de 100.000 adhérent·es

Philippe de Liedekerke (Claudius) et André Wendelen (Tybalt) sont parachutés en Belgique en juillet et aout 1943 pour organiser la Go Slow Policy. Ils rencontrent rapidement Scheyven et Michel, et sont confrontés dans le milieu du F.I. à Demany, qui essaie de prendre le contrôle du réseau. Dès lors, des tensions apparaissent entre les différentes mouvances de la Résistance, notamment en raison du positionnement idéologique du F.I. qui privilégie les réfractaires communistes ou ceux qui le rejoignent. Début novembre 1943, les premiers responsables provinciaux désignés en octobre presque exclusivement par l’autocratique Demany tombent. Après leur arrestation, la JOC offrira à Socrate une alternative efficace grâce au maillage du pays depuis les années 1930 par le mouvement jociste qui comporte plus de 100.000 adhérents et adhérentes et comprenant des centaines de sections dans toute la Belgique.

L’action de la JOC

La JOC, malgré les obstacles, joue depuis début 1942 un rôle crucial dans la résistance contre le STO, souvent face à l’hostilité de la bourgeoisie catholique et sans soutien de la hiérarchie de certains milieux cléricaux. Philippe de Liedekerke souligne pourtant la solidarité de longue date des classes populaires et l’importance des petits dons locaux pour financer les actions de la JOC, tout en notant certains excès tels que des vols dans les bureaux de poste. Cela alimente les craintes du gouvernement belge en exil concernant une possible dérive vers le brigandage et le risque d’insurrection communiste lors de la Libération du pays. La JOC a identifié les besoins, connait les poches de résistance et les groupes de réfractaires au STO. Elle aide ceux-ci depuis les Ordonnances allemandes du 6 mars et 6 octobre 1942 sur le STO. Elle devient dans le second organigramme du réseau la «dixième province» de Belgique et la plus efficiente. Elle recueille des fonds et les distribue. Si l’emprunt Socrate augmente les fonds, l’infrastructure de la ne demande qu’à les répartir équitablement sans connotations politiques, philosophiques ou confessionnelles. Sans non plus exiger, comme le fait le F.I., une contrepartie par la participation dans les maquis du F.I.

Le montage financier du réseau

Structuré financièrement par Raymond Scheyven, le Réseau repose sur une série d’initiatives discrètes, mais efficaces pour aider la résistance et surtout les travailleurs réfractaires au STO. En 1943, Scheyven est directeur de la Banque Allard et jouit d’une certaine réputation auprès des services londoniens pour ses relations, notamment avec son oncle Albert-Edouard Janssen, ancien ministre des Finances. Le financement initial du réseau arrive par Claudius et Tybalt qui lui remettent de grosses sommes en dollars à convertir en Belgique occupée. Mais les résultats de ces « opérations dollars» répétées sont aléatoires. Scheyven (alias Socrate) fait appel progressivement à des prêts déguisés, appelés «bons ou emprunts Socrate », levés en territoire occupé et destinés à financer les activités de résistance. En échange d’un prêt financier, le prêteur reçoit en territoire occupé un reçu signé par Socrate, vérifiable par un message codé diffusé sur la BBC. La réception de message légitimant aux yeux de l’investisseur le processus financier, le statut officiel d’agent « londonien » de Scheyven et de son reçu. La somme totale récoltée atteint 183 millions de francs belges redistribués en Belgique occupée. Après-guerre, Scheyven souligne que nombre de ces prêteurs, principalement des industriels, ont agi pour protéger leurs intérêts économiques en période de guerre, profitant de l’évolution de la situation en 1943 pour investir leur cash-flow (liquidités disponibles de trésorerie). Enfin, bien que Scheyven insiste sur la normalité de ce qu’il nomme de «simples opérations bancaires», il reste flou sur les véritables motivations et les identités des prêteurs, cachant derrière le secret bancaire toute référence à leur éventuelle collaboration économique et à la provenance des fonds. Cette dissimulation est toujours en cours en 2025 au niveau de la Banque nationale. Dans ses rares interventions après-guerre, Scheyven ne parlera d’ailleurs que de l’aide du Réseau Socrate à la Résistance armée, passant sous silence l’aide discrète, mais stratégiquement bien plus utile, apportée aux travailleurs réfractaires au STO (notamment grâce au large maillage jociste couvrant tout le pays), suggérant une priorisation de la prestigieuse dimension militaire de la Résistance par comparaison avec sa composante socioéconomique plus effacée, mais finalement plus effective.

Bien évidemment, la version de Victor Michel s’oppose au ton feutré adopté par Scheyven pour sa narration durant les «Trente glorieuses» à propos de la véritable action du Réseau Socrate. Il est en effet redevenu banquier en même temps qu’un homme politique important, alors que Victor Michel témoigne plus de l’authentique situation de la résistance civile belge durant les années de guerre. Résistant actif depuis 1940 et impliqué dans l’organisation clandestine d’Aide aux Travailleurs réfractaires (ATR) dès 1942, il décrit aussi l’irrésolution du roi Léopold III et la prudence excessive du cardinal Van Roey face aux enjeux du STO. Il évoque notamment une rencontre aux résultats finalement décevants avec le roi en mars 1943, alors que lors d’un long entretien ce dernier marque sa franche préoccupation pour le sort et l’aide aux nombreux travailleurs déportés en Allemagne dans le cadre du STO.

De surcroit, Victor Michel adopte un ton lucide en matière des sources de financement de la Résistance. Il montre que de nombreux bailleurs de fonds du Réseau Socrate étaient, en fait, des collaborateurs économiques qui ont financé la Résistance via leur contribution à l’emprunt Socrate, surtout en 1944, pour se racheter une «bonne conduite» en prévision de la Libération. Des entreprises, souvent liées à l’industrie textile ou de construction, ont contribué directement à l’effort de guerre nazi de 1940 à 1943, en ce compris à l’édification du «Mur de l’Atlantique» et à la confection d’habillements pour le front de l’Est, pour en arriver, lorsque le vent tourne, à investir leurs liquidités de trésorerie (cash-flow) en «emprunts Socrate». Cette analyse tranche avec celle du jeune banquier Scheyven, fort discret après-guerre sur les liens avec et entre les milieux économiques collaborationnistes. Milieux qui verront leur image de patriote redorée après la Libération, alors qu’ils ont surtout fait une «bonne affaire financière». L’argent, en effet, n’a pas d’odeur. #

Raconter la résistance en Belgique occcupée

L’ emprunt Socrate en Belgique occupée (1943), Victor, Oscar, Léon, Hector, Hardy…et tous les autres raconte la réalité historique du Réseau Socrate, où chaque évènement est vérifié et commenté. L’auteur se base sur des témoignages familiaux, des archives officielles belges et britanniques inédites. Il apporte après douze années de recherche historiographique un éclairage nouveau sur l’histoire du Réseau Socrate. En effet, on ne tire pas aisément le fil de l’histoire des actions clandestines, on doit tramer patiemment son tissu. C’est pourquoi, en demeurant à hauteur d’hommes, il a tenté de traduire les errances et souffrances liées non seulement au contexte singulier de la guerre, mais aussi à l’iniquité des conditions sociales tant dans les réseaux de résistance que les services secrets. Une iniquité qui n’était pas à sens unique tant elle fut compensée fort heureusement–et c’est bien là un message d’espérance–par la solidarité des sans grades; par la découverte de la condition des moins chanceux d’en bas par les diverses aristocraties d’en haut, dont certaines ont parcouru sociologiquement leur chemin de Damas de 1940 à 1945; ou encore par l’empathie de «mécréants évangéliques» comme de chrétiens récalcitrants, et tout bonnement aussi par le courage d’hommes et de femmes de caractère qui tentaient, enchevêtrés dans leurs peurs et angoisses, de rester fidèles à leurs choix rebelles. En un mot, capables de dire et d’assumer un vigoureux «non!»

Luc Arthur Michel analyse notamment les contradictions du catholicisme des années 1930 pour faire la part entre l’esprit sacrificiel de certains croyants et l’attitude prudente de l’Église face au nazisme; une position souvent perçue comme moralement ambigüe. Le récit appelle à éviter l’anachronisme et à comprendre l’époque dans ses propres termes, sans juger selon les critères contemporains. En ces temps où les derniers témoins disparaissent, la mémoire devient un enjeu complexe, souvent marqué par la concurrence des victimes et des récits opposés. Il n’en reste pas moins que certains invariants des conduites humaines sont plus que jamais instructifs pour l’époque actuelle.

Selon Winston Churchill « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu’elle devrait toujours être protégée par un rempart de mensonges ». Néanmoins, pas de mensonges dans ce récit, mais une profusion de références et commentaires diront certains, qui peuvent se lire comme un deuxième livre diront d’autres, tant les sources et séquences de ce double texte sont passionnantes et permettent de pratiquer d’un côté la lecture de près, de l’autre la lecture de loin. Ce qui est assurément le seul moyen d’appréhender la rocambolesque tension dans un récit qui n’est ni plus ni moins décousu ou touffu que la complexité inépuisable du réel, mais souvent inattendu s’agissant de la romanesque vie de femmes et d’hommes d’exception naviguant entre discrétions, compromis politiques et conflits internes.

Par ailleurs, ce récit prend une tournure de polar romanesque lorsqu’il aborde des personnages de la bureaucratie nazie et des complexes structures enchevêtrées des services secrets britanniques, auxquelles s’additionne, s’agissant des luttes intestines dans les services belgo-belges à Londres, la versatilité des mesquineries et des comportements parfois criminels par leurs conséquences pour les acteurs de première ligne, c’est-à-dire ceux qui ont été parachutés en Belgique occupée. Les épreuves d’Oscar Catherine, jociste de Mons, et premier parachuté en janvier 1941 dans le cadre de la Go Slow Policy, illustrent comment un agent envoyé en mission subit les conséquences des conflits entre services secrets londoniens (guerres de bureaux), au point d’aboutir dans l’univers concentrationnaire. Le récit révèle bien d’autres personnalités héroïques ou sordides à travers le flot des évènements, mais singulièrement aussi au travers du dédale de la bureaucratie des services secrets. Notamment, lorsque l’Abwehr, contre-espionnage nazi, infiltre les services secrets alliés et les réseaux en Belgique par son diabolique et tragique Englandspiel. Voilà présentée brièvement une «histoire belge»comme nous somme.

1. Cela concerne avant tout les hommes. La JOCF a tout de même fait des campagnes de dissuasion sur les quais

des gares.

2. Il s’agissait d’une stratégie de résistance passive utilisée pour saboter l’effort de guerre nazi et encourageant les travailleurs et travailleuses à ralentir le rythme de travail, faire des erreurs intentionnelles ou utiliser des méthodes de travail inefficaces pour ralentir la productivité. Cette forme de résistance discrète permettait aux travailleurs et travailleuses de contribuer à l’effort de guerre allié tout en minimisant les risques pour eux-mêmes et leurs familles. Voir L. A. MICHEL, «1943 en Belgique occupée: année de bascule?», La Revue nouvelle, juin 2023.

3. PWE est la section de la guerre politique et de la propagande visant les activités de sabotage non armé, par infiltration de certains milieux, la propagande socioéconomique, la presse clandestine, le retournement d’agents ennemis en agents doubles, le financement de groupes d’opposants, etc